ファミリービジネスとは?同族経営の成功要因を解説

ファミリービジネスとは、特定の一族が所有する法人組織を指し、同族企業(経営)やオーナー企業、ファミリー企業など、様々な呼び方があります。本稿では、こうした企業の特徴を包括的に紹介いたします。

【参考資料】ファミリーオフィスについて |

目次[非表示]

ファミリービジネスとは

ファミリービジネスに類似する概念として「同族会社」が挙げられ、これは法人税法において定義されています。

法人税法における同族会社とは、以下のいずれかに該当する会社を指します。

- 会社の株主等の3人以下及びこれらの同族関係者の有する株式の数又は出資の金額の合計額が発行済株式の総数又は出資の総額の50%を超える会社

- 会社の株主等の3人以下及びこれらの同族関係者が有する議決権が議決権の総数の50%を超える会社

- 株主等の3人以下及びこれらの同族関係者が会社の社員の総数の50%を超える会社と定義しています。(法2十)

一方で、株式の比率が50%未満であっても、創業家が企業を支配しているという観点において、創業家によって所有され、さらに経営している企業は一般的にファミリービジネスと認識します。

上場・非上場企業におけるファミリービジネスの定義

こうした実態をもとに、上場企業を対象とする欧米のファミリービジネスのある学術研究では、次の2つを満たす企業をファミリービジネスと定義しています。(Yupana,W. and Shim,J.(2015)「ファミリービジネスと戦後の日本経済」(一橋ビジネスレビュー)

-

大株主の上位10位以内に特定の一族がいること

- こうした一族が代表取締役社長(会長)などの要職を輩出していること

この上場企業における定義のアナロジーで非上場のファミリービジネスを定義すると、下記2つが該当条件となります。

-

株式を過半所有している特定の一族、もしくは過半所有していないものの、特定の一族が集団として圧倒的な大株主であること

- その大株主が過半の取締役の指名、もしくは代表取締役を輩出していること

日本企業におけるファミリービジネスの実態

こうした定義に従えば、日本企業の大半はファミリービジネスと言っても過言ではありません。実際に、『ファミリービジネス白書2022年版(後藤俊夫監修、白桃書房)』では東証に上場する全企業の内、約48.9%がファミリービジネスと推計しています。

さらに、日本の中小企業の割合は99%以上と言われ、非上場企業を含めた日本の全法人では、90%以上がファミリービジネスと推定されています。たしかに、ファミリービジネス=中小企業のイメージが強いことを鑑みれば、企業の規模の差はあるものの、ファミリービジネスが日本企業の大部分を占めることに違和感はないところかと思われます。

ちなみに、日本のファミリービジネスが占める比率は、世界各国と比べても高い比率だと言われています。ドイツが日本同様に90%以上ですが、アメリカやイギリス、フランスなどは75%程度と推定されています(Family Business Network Japanより)。

関連記事:

ファミリービジネスの特徴

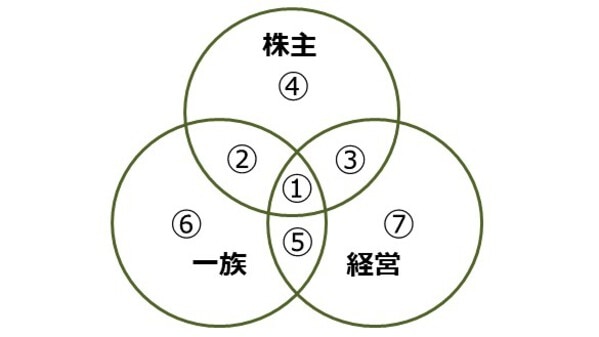

ファミリービジネスの特徴を理解するには、非ファミリービジネスにも当てはまる所有と経営の関係に加えて、一族という3番目の要素を含めて考えることが有効です。

こうしたファミリービジネスの特徴を捉えるには、ファミリービジネスに携わる人物を属性別にマッピングした図であるスリーサークルモデルで潜在的利害対立の構造を理解することが有効です。

スリーサークルモデルは図表1のように、所有、経営、一族という3つのサークルの交わりからできる7つの領域に、一族及び非一族の主要メンバーをプロットしながら各々の利害関係の対立要因を分析する際に用います。

図表① スリーサークルモデル

スリーサークルモデルはファミリービジネスを所有する一族メンバー間の立ち位置を改めて整理できることに加え、ファミリービジネスを支援する者にとっても使い勝手の良いツールです。具体的には、「一族メンバー間の利害関係で何が問題になっているか」を一定の仮説に基づき、一族にインタビューすることが可能です。

また、対立感情の背景となる利害関係が体系的に理解できることで、当人たちもこれまで気付くことのなかった課題解決への新たな糸口を見付けることが可能となり、支援者として一族の各メンバーに新たな価値をもたらす場合もあります。

スリーサークルモデルはファミリービジネスを分析するツールとして、顧客が抱える人間関係の課題を共有できるという観点から極めて有効です。

ファミリービジネスのメリットとデメリット

ファミリービジネスは、長期視点にたった忍耐強い一貫した経営戦略の実行が可能な点と、意思決定の迅速さがもたらされる点が、主なメリットと考えられています。しかし、これらのメリットはともに、安定した一族株主基盤の存在を前提にとしてはじめて享受が可能となります。

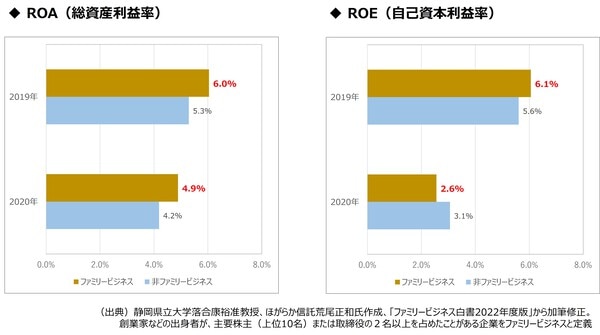

実際に、日本の上場企業の場合、ファミリービジネスは非ファミリービジネスよりも平均でみたパフォーマンスは高い傾向にあります。一方で、そのバラつきは非ファミリービジネスより大きいと計測しています(ファミリービジネス白書2018年版(後藤俊夫監修、白桃書房))。言い換えれば、一族の経営体制への関与の良し悪しに経営パフォーマンスは影響を受けやすいことを示唆しています。

加えて、ROEは株主を意識した数値であり、必ずしもファミリービジネスの数値が優位性を示すとは限りません。なぜならば、ファミリービジネスは株主だけではなく、多くのステークホルダーへの付加価値の分配を重視するからです。(図表2参照)。

図表② 上場企業のファミリービジネスと非ファミリービジネスの業績比較

一方、ファミリービジネスのデメリットとして、オーナー経営者の暴走や企業の私物化、高齢に伴う経営革新への消極性などが一般的に考えられています。実際に、欧米の学術研究では、ファミリービジネスは世代を経るごとに生存率が下がっていき、3世代目の生存率は10%未満であるとしている調査もあります。(Astrachan,J監修、Family Business Review(2003))

関連記事:

ファミリービジネスが成功するには

上記デメリットを抱えるファミリービジネスが直面している状況は、ファミリービジネスの内外の環境に分けて整理することができます。内部環境としては、①理念の喪失、②一族間の関係性の希薄化が考えられています。一方、外部環境としては、①コーポレートガバナンス改革、②ローカル企業の二極化、③人口減少や経済の成熟化などによる国内市場の成長鈍化、④DX対応が挙げられます。

こうした内外の環境変化を乗り越え、一族とファミリービジネスが永続化を果たすには、一族のメンバー全員が一族を支える強い意思を持ち、一族がスチュワードシップ(受託者責任の精神)に基づいてそれぞれの立場で一貫した行動を取り続けることにあります。

ファミリービジネスの問題点及びその克服手法に関しては、別記事「ファミリービジネスが抱える問題点」をご参照ください。

関連記事:

ファミリービジネスが取組むべき事業承継対策

ファミリービジネスの事業承継は、株式の承継や事業法人の組織再編などを通じた、金融資産や不動産をはじめとする有形資産の承継に着目されてきたように思えます。しかし、有形資産の承継は事業承継の一部に過ぎず、後継者育成や経営理念の浸透など事業承継に備えて実施すべき取組みは多岐に渡ります。

事業承継において最も重要なことは関係者が本源的な目的を理解し、力を合わせることです。その本源的な目的とは、一族及びファミリービジネスが世代を超えて、持続的な成長を確実に成し遂げることです。

こうした目的を達成するには、従来の事業承継で無視されがちであった①ファミリービジネスの競争力分析と、②ファミリービジネスの文脈における無形資産の承継が重要です。

ファミリービジネスの競争力分析

後継者がこの競争力分析を行うことにより、その一族事業が継ぐに値するか否かの判断軸として、また、経営変革のポイントはどこか、事業の競争力基盤を承継予定者が評価することで経営承継への覚悟を固め、経営革新に素早く着手する準備ができます。

ファミリービジネスの事業承継は引退する世代が健康ならば通常70歳以降となり、そのビジネスモデルは市場が求める最適状態からは大きく乖離している可能性は高くなる傾向があります。高齢になっても学び続ける精神力を維持し、過去の成功体験を否定しても、自ら変革を継続できる克己心を持ち続ける高齢者は少ないからです。

それ故、事業承継直後こそ、本来は迅速な経営変革が求められているのです。その際、経営を支える一族も非一族の社員も競争戦略上の経営課題を共有していれば、企業に関わる全員が心を1つに経営変革を加速化して進めることができるのです。

ファミリービジネスの文脈における無形資産の承継

ファミリービジネスの永続化に資するという文脈においては、知識、経験、人脈、社会的・経済的地位などが挙げられます。無形資産は目に見えないため、模倣されにくく、一族事業の持続的競争力の源泉となります。

つまり、無形資産は一族の富を創造するための主体(原因)である一方、有形資産は一族の富を創造するための客体(結果)だと表現できます。

また、無形資産は金銭評価が困難なため、相続税法上の課税も民法上の財産分割もなく、むしろ一族が適切に培い育めば、世代を経るごとに増大する特性を有しています。

こうした無形資産の確実な承継が事業承継の成功、そして、一族とファミリービジネスの持続的な成長をもたらすのです。

詳細は、別記事「ファミリービジネスの事業承継の在り方」をご参照ください。

関連記事:

一族の存在がファミリービジネスを支える理由

数世代に渡り実現しようとする一族および一族事業の「大きなビジョン」と、寿命と能力に限界がある「小さな個人」、両者のギャップを埋めるためには一族の存在が必要です。行為主体を一族と捉えることで1人の寿命や能力を拡張することができます。

しかし、一族の持つ個人の拡張能力というメリットを得るためには世代を超えた一族間のコミュニケーションをとり続ける不断の努力は必要不可欠となります。

世の中の事業承継対策の実態は、依然特定の一族メンバーと有形資産を対象にし、相続税に偏った事業承継対策となっています。一族と事業は別のことと捉えがちで、一族と事業の関係性において、事業に携わっていない一族メンバーは距離を置く傾向にあるものの、一族と事業を支えていく意思を有していれば、間接的に貢献することも可能です。

より多くの多様性に富んだ一族メンバーを巻き込み一族が総有する無形資産を承継することによって、一族とファミリービジネスの持続性と成長力を高めることができます。

【参考資料】ファミリーオフィスについて |