中堅企業元年-中堅企業政策に見るファミリービジネスへの再評価

日本政府は2024年に産業競争力強化法を改正し「中堅企業」を「中小企業者を除く従業員2,000人以下の企業」と明確に定義、同年を「中堅企業元年」と位置付け中堅企業向け支援の体系的整備に動き出しました。

この中堅企業向け支援整備の動きは、ファミリービジネスにとって重要なものとなり得ます。

本稿から複数回に分けて、ファミリービジネスアドバイザーの観点から、今回の中堅企業向け支援の整備に基づく施策がファミリービジネスの皆様にとって重要となる理由と、「中堅企業成長ビジョン」や中堅企業政策に関する主要なポイントを解説していきます。

目次[非表示]

- 1.注目される中堅企業

- 2.「中堅企業成長ビジョン」の概要と策定背景

- 3.中堅企業の3つのポテンシャルと、求められる3つの役割

- 3.1.<中堅企業の3つのポテンシャル>

- 3.2.<中堅企業が求められる3つの役割>

- 3.2.1.1.更なる国内投資拡大

- 3.2.2.2.良質な雇用の担い手

- 3.2.3.3.幅広い波及効果の創出

- 4.「中堅企業成長ビジョン」から読み取れるファミリービジネスへの再評価

- 5.最後に~ファミリービジネスに対する今後の期待~

注目される中堅企業

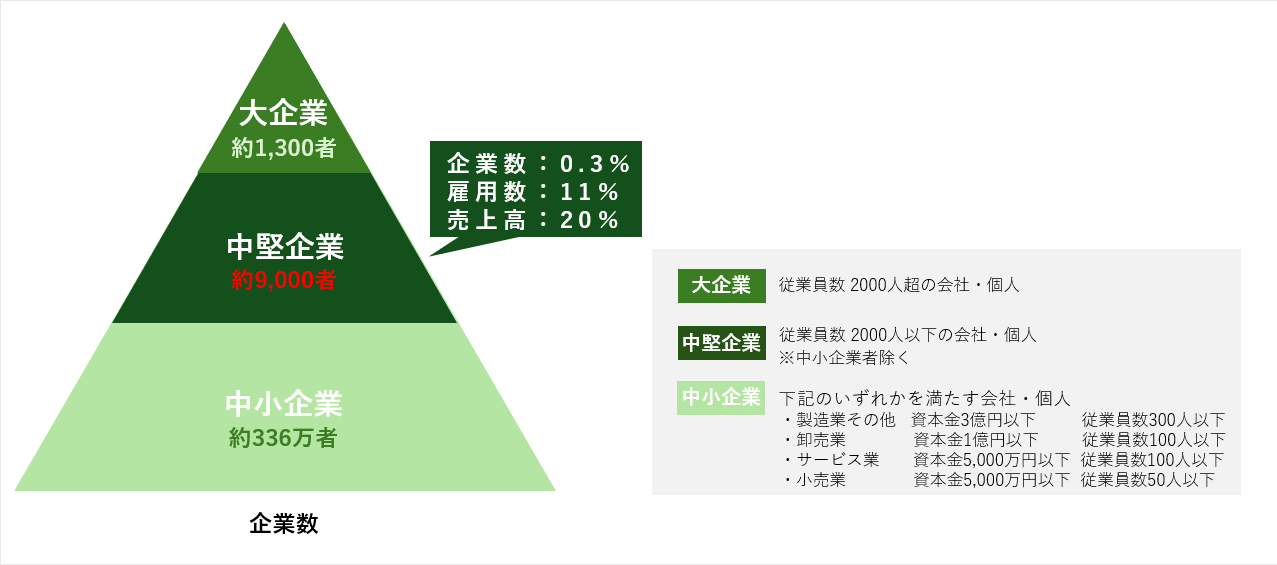

今回定められた定義に従うと、中堅企業の企業数は9,000者と全法人数のわずか約0.3%です。一方で、雇用は約11%、売上高では約20%を占め、中堅企業が日本経済にとっていかに重要な存在であるかがわかります。

そのような重要な存在でありながら、2024年までは中堅企業の明確な定義がなかったが故に大企業と同一視されるケースも多く、その結果、中堅企業特有の経営課題に対する目配りが欠け、適切な政策支援も不十分になっている状況でした。

こうした中堅企業の日本経済における重要性に反して、これまで適切な支援策が不十分であった状況を政策課題と捉え、日本企業の成長戦略の一環として2024年から中堅企業に対する支援の動きが活性化しています。

そうした中堅企業支援の中でも特筆すべきは、「ファミリービジネス」に対する政府の着目と、政府がそれを公言し始めたことです。中堅企業政策の体系を構築するために、2025年に政府が取り纏め発表した「中堅企業成長ビジョン」のP13に以下の文言があります。

中堅企業の成長を牽引している独立型中堅企業において、その過半を占めるファミリービジネスは、日本経済の成長には重要な存在である

(中略)

政府は、ファミリービジネスの中堅企業等が、長期志向や迅速な意思決定といった長所を

生かしつつ、エントレンチメントやファミリー内の対立等の短所となるリスクに適切に対処しながら成長を目指すためのファミリーガバナンスを構築するための規範を策定する。さらに、こうした規範に沿って、ファミリービジネスが適切なガバナンスの下で、企業価値を高めようとした場合に障害・ディスインセンティブとなるような制度の見直しを図り、その成長を後押しする。

政府が中堅企業の過半をファミリービジネスが占めるとの明確な認識を持ちながらその支援の体系的整備に動くということは、中堅ファミリービジネス向け支援施策の整備が大きく進むと言っても過言ではありません。

このことから、政府の中堅企業政策を理解することは、持続的企業価値向上によるファミリービジネスの永続化を目指す皆様にとって、事業とご一族、ひいては一族事業を取り巻くステークホルダーの皆様の長期的な発展に役立つと考えられます。

「中堅企業成長ビジョン」には、以下の事柄が整理されており、本稿ではまず、中堅企業政策を概観するため、「中堅企業成長ビジョン」が策定された背景と、「中堅企業成長ビジョン」で整理された中堅企業のポテンシャルと期待される役割から読み取れる、ファミリービジネスに対する再評価を見ていきます。

<中堅企業成長ビジョンで主に整理されている事柄>

- 中堅企業に期待される役割・実現目標

- 中堅企業の成長経路(飛躍的成長要因)

- 中堅企業の自律的成長を阻害する課題と官民で取り組むべき事項

「中堅企業成長ビジョン」の概要と策定背景

前述の通り2024年は「中堅企業元年」と位置づけられ、12省府庁・全190の施策から特に中堅企業の成長促進に効果的と考えられる18の施策が厳選され、「中堅企業成長促進パッケージ」として取り纏められました。

しかしこれは、中堅企業の自律的成長の実現のための第1歩に過ぎないとされ、今後より踏み込んだ中堅企業政策の体系整備の必要性が叫ばれています。

そして、その中堅企業政策の体系整備のため、中堅企業の役割や課題、官民で取り組むべき具体的事項がまとめられたものが、「中堅企業成長ビジョン」です。

中堅企業の3つのポテンシャルと、求められる3つの役割

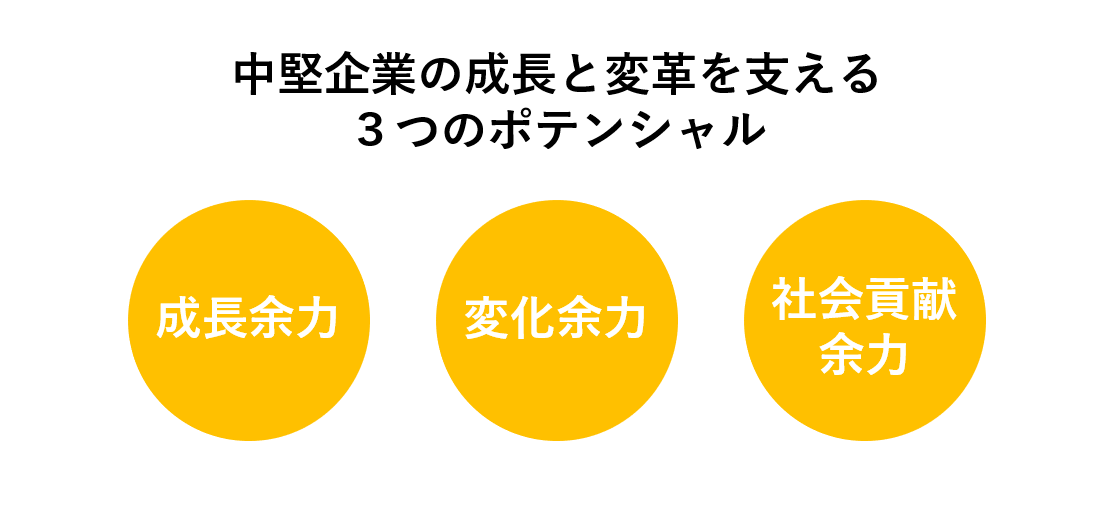

「中堅企業成長ビジョン」では、中堅企業は以下3つのポテンシャルを備えているとしています。中堅企業の多くをファミリービジネスが占めることからの当然の帰結としてここで整理されているポテンシャルは従前より指摘されていたファミリービジネスの強みと重複する部分が多く、言い換えれば、ファミリービジネスの強みが政府により公式に再評価されたと言っても差し支えない内容です。

今後一族事業を支える一族メンバーの一体性を強化するためにも、ファミリービジネスの社会的意義が改めて評価されたことを一族メンバー間で共有することは、大変意義があります。

参考記事:

<中堅企業の3つのポテンシャル>

1.成長余力

ポテンシャル

・ 現業の強みを更なる成長に繋げる力

・ 既存事業の強みを活かし、新規事業や異分野進出などで成長を牽引

対応するファミリービジネスの強み

持続的成長を遂げているファミリービジネスの成功例を参考にすると、これまで築いてきた伝統に基づく一族事業固有の強みに、新たな経営環境が求めるイノベーションを次世代経営者が追加していくという一連の経営革新のプロセスが見えてくる。

参考:事業承継で求められる経営革新

2.変化余力

ポテンシャル

・ 強いオーナーシップで柔軟に対応する力

・ 迅速かつ柔軟な意思決定により、環境変化に強い企業経営を実現

対応するファミリービジネスの強み

多くのファミリービジネスは、所有(株主)と経営(経営者)が一致しており、さらに、オーナー社長を中心とした経営人材の団結力が強く、執行部門と取締役会が連動的に意思決定できる傾向にあることも素早い経営判断ができる1つの要因だと考えられる。

参考:ファミリービジネス(同族経営)のメリットとデメリット

3.社会貢献余力

ポテンシャル

・ 取引先・パートナー等に社会的価値を提供

・ 地域社会との連携強化を通じ、良質な雇用創出や社会的価値の創出

対応するファミリービジネスの強み

売上高が生み出したキャッシュフローのマルチステークホルダーへの公平な分配を意図的に実現することができる。

さらに、こうした公平な分配を世代を超えて一貫して行うことで、信頼によって取引コストが低減され、ファミリービジネスを取り巻く経済のエコシステムの強化がされる。

この結果、一族事業の超長期でみた競争力の源泉であり、一族が保有する「社会関係資本」は、多世代にわたり蓄積し続けることで増大していく。

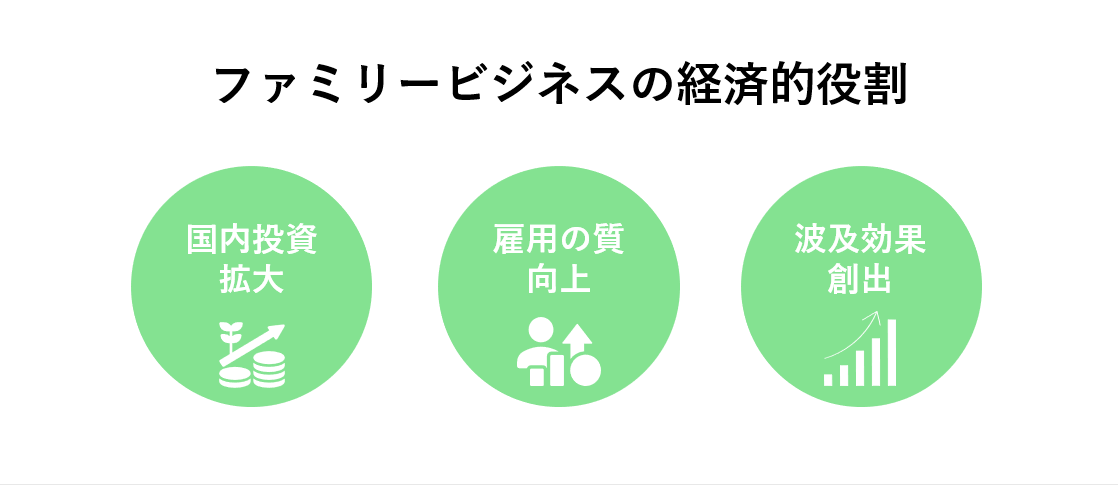

そして、こうしたポテンシャルを活かして、中堅企業(ファミリービジネス)には以下の3つ役割を果たすことが求められています。これも、ファミリービジネスの経営の特徴として着目されていた点と重なります。

<中堅企業が求められる3つの役割>

1.更なる国内投資拡大

役割

・ 国内での大胆な成長投資

・ 過去 10 年、大企業と比較し国内での事業・投資を拡大させることで、日本経済の成長に貢献

ファミリービジネス経営の特徴

マーケット全体が停滞しているときや変動しているときでも投資を減らさず、「我慢強い投資」を続ける傾向がある。事業の継続・成長のために構築した従業員やパートナーとの協力関係が、投資の減少によって損なわれるのを避けたいからだと考えられている。

参考:ファミリービジネスが伸びる本当の理由

2.良質な雇用の担い手

役割

・ 大胆な賃上げ、M&Aによる円滑な労働移動

・ 過去 10 年、従業者数・給与総額の伸び率が大企業を上回り高水準の賃上げに貢献

ファミリービジネス経営の特徴

今後の地域経済では、後継者不足や経済規模の縮小などを背景に、海外との直接競争にさらされない特定地域内で特定製品・サービスを提供する業界に属する企業、いわゆるローカル企業を対象とした業界再編の加速化が予想されている。

有力ファミリービジネスはこの業界再編の担い手になり、地域経済の高度化と賃上げの実現が期待される。こうした活動が全国の地方都市で活躍するファミリービジネスで展開されることによって、多様性を損なうことなくバランスのとれた雇用関係が実現される。

参考:ファミリービジネス(同族経営)が抱える問題点

3.幅広い波及効果の創出

役割

・ 地域経済の牽引や価格転嫁等

・ 地域で活動しながらも、経営を地域で閉じず、国内外へ事業を展開することで、下支えする中小企業等の取引先・パートナーへの幅広い波及効果

ファミリービジネス経営の特徴

地域社会に根ざしたファミリービジネスは、地域社会からヒト(地域住民)、モノ(原材料)、カネ(地域金融)、情報(地域ブランド・伝統技術等)といった経営資源を依存するだけでなく、次の世代が地域に依存していけるように、地域の活性化に貢献して行く必要がある。

上述の後継者による地域社会への貢献は、地域の利害関係者だけに限られるだけではなく、日本人で初めてフェラーリのデザインを手がけた奥山清行氏の著作では、氏の地元山形の職人の技術による製品が地域を越えて世界に展開されている事例が紹介されている。

参考:ファミリービジネスの後継者に求められる地域創生の役割

「中堅企業成長ビジョン」から読み取れるファミリービジネスへの再評価

日本社会の過去数十年において、「ファミリービジネス」又は「オーナー企業」等に類する言葉や経営形態には、創業家による私物化・暴走・お家騒動などの印象がついて回り、ともすると、ファミリービジネスを脱却して非ファミリービジネスというより優れた経営形態に進化するという、進歩史観的な見方もあったのではないでしょうか。

しかし実際は、ファミリービジネスと非ファミリービジネスに絶対的優劣があるという単純な話ではありません。

ファミリービジネスと非ファミリービジネスのどちらもそれぞれに特徴・強み・弱みがあり、それぞれの置かれた個別事情に合わせてどの様に強みを活かし、弱みを抑えられるかを競争戦略上、与えられた時間軸の中で建設的に考えることが重要なはずです。

上述のようにファミリービジネスには日本経済の成長に与える潜在力があるにも関わらず、これまでファミリービジネスに対する不当とも言える偏った印象が広まってしまいました。

その結果、本来よい特徴を活かすどころかむしろファミリービジネスが自ら脱ファミリービジネスを志向することを強いられたり、日々の経営努力が正当に評価されなかったりしてある種の負い目を抱いている創業家の方もいらっしゃるように感じます。

本稿でご紹介した「中堅企業成長ビジョン」に掲げられた中堅企業のポテンシャルと期待される役割と、従前から指摘されてきたファミリービジネスの強みと経営の特徴との重なりは、ファミリービジネスに対する再評価と期待の高まりを感じさせるものではないでしょうか。

仮に、政府がファミリービジネスは非ファミリービジネスより劣後した存在であると認識しているのであれば、「脱ファミリービジネス」施策が「中堅企業成長ビジョン」に含まれるはずです。

しかし、実際はそのようにはなっていません。

むしろ、「ファミリービジネスは、日本経済の成長には重要な存在 」と明記されています。これは、中堅企業の多くをファミリービジネスが占めるという事実を踏まえた現実的な対応であるとともに、ファミリービジネスの良さが公正に再評価された証左と言えます。

最後に~ファミリービジネスに対する今後の期待~

本稿では、2024年が「中堅企業元年」と位置付けられたこと、それを受けて2025年に入り策定された「中堅企業成長ビジョン」に記された、中堅企業のポテンシャルと期待される役割から見える、ファミリービジネスへの再評価に着目し整理を行いました。

実際にファミリービジネスを所有し経営される方またはファミリービジネス支援に携わる方に置かれましては、「中堅企業成長促進パッケージ」の活用に加え、今後整備が進められる中堅企業政策体系の理解と活用が重要になってくるでしょう。

次回以降は、「中堅企業成長ビジョン」で設定された政府のKGI(重要目標達成指標)とKPI(重要達成度指標)などを概観することで、より具体的に政府が目指す姿などを見ていきます。

本稿が、読者の方の中堅企業政策を理解し経営の一助にするきっかけや、何よりも、ファミリービジネスの価値が再評価された事実を通じ、改めて堂々とファミリービジネスとしての経営戦略や承継戦略の立案や対外的説明の検討をすることに繋がれば幸いです。