中堅企業成長ビジョンのKGI・KPIに見る、 政府のファミリービジネスへの期待と、ファミリービジネスとしての活用

「中堅企業元年-中堅企業政策に見るファミリービジネスへの再評価」(別記事)では、中堅企業元年とされる2024年から始まった中堅企業支援の体系整備の背景とその中で2025年に策定された「中堅企業成長ビジョン」を取り上げました。

記事内では政策の狭間に置かれてきた中堅企業を国の成長戦略の中心に据えるという政府の明確な意思と、特に重要な点として、「中堅企業成長ビジョン」において『中堅企業の太宗をファミリービジネスが占める』ことが指摘され、政府がファミリービジネスを再評価するにいたった流れをご紹介しました。

中堅企業成長ビジョンでは中堅企業支援政策の理念や方向性が示されているに留まらず、その進捗の定量的モニタリングのため、KGI(重要目標達成指標)とKPI(重要達成度指標)が設定されています。

このKGIとKPIを見ることで、政府が具体的にどのような中堅企業支援を行う想定をしているかが見えてきます。本稿では読者の皆様の経営戦略検討の一助にしていただくため、「中堅企業成長ビジョン」で示されたKGIとKPIを解説します。

成長を測る新しい物差し:中堅企業政策のKGI・KPIの特徴

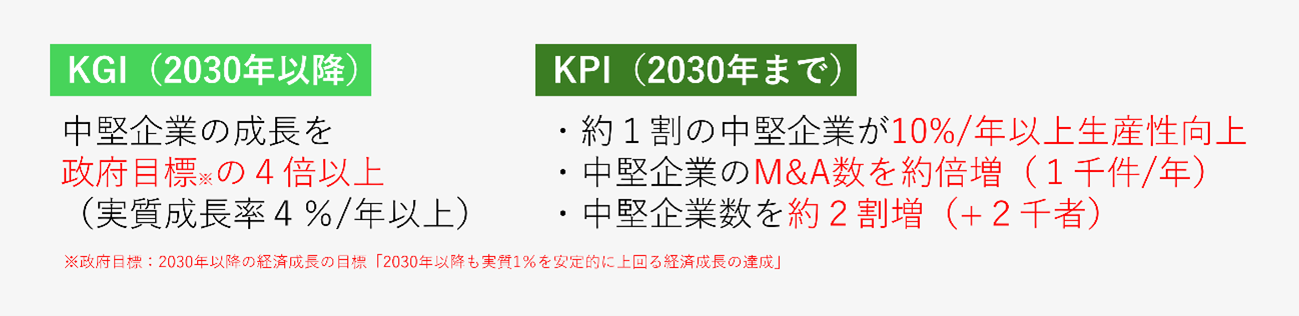

まずKGIは、以下のように設定されています。

”中堅企業が、日本全体の 2030 年以降の経済成長の目標の4倍(実質4%/年)以上の成長(付加価値の増加)を実現する(現状:中堅企業の実質成長率は▲0.7%/年)”

KGIの設定を、売上や企業数の増加ではなく、「付加価値の増加」で行っている点が着目されます。これは、国全体の経済成長(付加価値増加額=GDPの増加)に対する中堅企業の実質的な貢献を評価対象とすることを意味しています。

政府全体では「2030年以降も実質1%を安定的に上回る経済成長の達成」を掲げているなか、中堅企業施策のKGIをこのように設定していることから、国全体の経済成長目標達成を目指すにあたり、中堅企業を「価値創出の主体」として位置づけようとする意図が込められていると言えるでしょう。

ここまででKGIの設定から政府が日本経済を成長型経済に移行させるにあたり中堅企業を「価値創出の主体」として位置づけようとしていることが見えました。

次に、政府はどのように中堅企業の成長、つまり中堅企業が生み出す付加価値の増加を後押ししようとしているかを、設定されたKPIから読み解いていきます。

政府が掲げたKPIは以下の3点です。

KPI①

中堅企業の 1,000 者(約1割)以上が時間当たり労働生産性を平均 10%/年以上向上

(現状:過去5年の時間当たり労働生産性の伸び率が 10%以上/年の中堅企業数は 471 者)

KPI②

中堅企業による毎年の M&A 数を 1,000 件/年以上(約倍増)

(現状:中堅企業の過去5年の平均 M&A 数は 502 件/年 )

KPI③

中堅企業数をのべ 2,000 者以上(約2割)増加

(現状:中堅企業の直近年の純増数は 88 者/年)

これは政府がKGI(中堅企業の付加価値額の増加)達成の要素を以下の3要素に分解しており、それぞれに対応したKPIを「中堅企業政策を最大限推進することで 2030 年までに達成可能であり、3つの合算効果が上記 KGI と整合的で、野心的な目標水準となるよう」設定した結果です。

KGI達成の要素 |

対応するKPI |

既存の中堅企業自身による成長投資や経営高度化等の様々な手段を通じた生産性向上効果(中堅企業部門の内部効果) |

KPI① |

中堅企業が中小企業等をグループ化することによる生産性向上効果(中堅企業グループ内の再配分効果) |

KPI② |

中小企業が中堅企業に成長する効果(中堅企業部門の参入・退出効果) |

KPI③ |

ここまで本稿で概観してきたKGIとKPIの設計と、中堅企業成長ビジョンで示されている中堅企業の3つのポテンシャルと役割から政府は、

「2030年以降の日本全体での実質1%を安定的に上回る経済成長実現に向けて中堅企業を価値創出の主体と位置づけ(KGI)、その実現に向けて、中堅企業の生産性を向上させ(KPI①)、その生産性の高い中堅企業を再編の担い手として産業構造の高度化とさらなる生産性向上を実現し、かつファミリービジネスの特徴とも言える社会貢献余力を活かした賃金上昇や地域経済への波及効果を実現し(KPI②)、そのような日本の経済成長を担う企業を増やすことで更に政策効果を高めていく(KPI③)」

という絵を実現しようとしていることが伺われます。

この政府が描いていると考えられる絵から、今回整備される中堅企業支援体系は、政府にとって中堅企業の成長を底支えするという意味での「単なる支援」ではなく、日本経済を成長型経済に移行させるための、中堅企業に対する「戦略的な投資」とも言える性質のものと考えられ、持続可能な成長の担い手として中堅企業にかける政府の期待の高さがうかがえます。

KPIに紐づく施策

今後、政府としてはKPIの実現に向けた中堅企業施策を打ち出すことが想定され、中堅ファミリービジネス、または中堅企業を目指す中小ファミリービジネスにおいては、持続的成長のためこうした施策を自社の経営戦略に如何に組み込むことができるかが、重要でしょう。

こうした政府施策の自社の経営戦略への組み込みに関係する文言として「中堅企業成長ビジョン」P13には、以下の記載があります。

”政府は、ファミリービジネスの中堅企業等が、長期志向や迅速な意思決定といった長所を生かしつつ、エントレンチメントやファミリー内の対立等の短所となるリスクに適切に対処しながら成長を目指すためのファミリーガバナンスを構築するための規範を策定する。

さらに、こうした規範に沿って、ファミリービジネスが適切なガバナンスの下で、企業価値を高めようとした場合に障害・ディスインセンティブとなるような制度の見直しを図り、その成長を後押しする。”

この文章から読み取れることは以下の3点です。

- 政府はファミリービジネスの長所だけでなく短所も認識しており、その短所を抑えるためにガバナンス、特にファミリーガバナンスが重要であると考えておりファミリーガバナンスを構築するための規範を策定すること(規範策定のため、3/31から経産省で「ファミリービジネスのガバナンスの在り方に関する研究会」が開催され、夏頃規範が公表予定)

*ファミリーガバナンスについては別記事「ファミリーガバナンスとは?成功のための基礎知識」をご参照ください。

- 今回整備される中堅企業支援体系は新しい支援施策を創出するだけでなく、既存制度の見直しも含まれること

- 「ファミリービジネスが適切なガバナンスの下で、企業価値を高めようとした場合に障害・ディスインセンティブとなるような制度の見直しを図り、その成長を後押しする。」という文言から、制度利用の条件として制度を使用する企業の適切なガバナンス体制の構築に含みを持たせているということ

この3点のうち特に③からは、政府はファミリービジネスの長所だけでなく、短所を認識しており、政策支援の効果が適切にファミリービジネスの長所を通じて日本経済へのポジティブな影響に繋がることを担保したいと配慮している様子が伺われます。

先述の中堅企業支援体系において、中堅企業の成長を底支えするという意味での「単なる支援」ではなく、日本経済を成長型経済に移行させるための、「戦略的な投資」とも言える性質を勘案すると、今後用意される施策の利用の前提として、ファミリービジネスとしての一定のガバナンス(ファミリーとコーポレート双方)の整備と説明責任が求められることもあるかもしれません。

ファミリービジネスにおけるKGI/KPIの活用

ここまでKGIとKPIを概観してきました。本稿執筆時点では実現に向けた具体的施策は判明していません。

しかし、KGIとKPIから読み取れる中堅企業を「価値創出の主体」として位置づけようとする意図と、2030年までに達成するという時間軸から、少なくとも向こう数年間は中堅企業支援の流れが起こるであろうことは想像に難くありません。

よって、ファミリービジネスの経営者をはじめとした関係者各位におかれましては、KGI・KPIの内容を単に政府の数値目標として受け止めるのではなく、今からKGI・KPIと自社の経営課題やビジョンとの接点を見出し、活用していく姿勢が重要なのではないでしょうか。

これにより、自社にとっての「成長の道筋」がより具体的に、より現実的に描かれていくことが期待されます。

そして、ファミリービジネスの経営者にとって、これらのKGI・KPIと自社の成長戦略を連動させることは、内外のステークホルダーとの関係性を築く上での「説明可能な経営」の土台となり、事業承継者を中心とする一族内の関係者や外部パートナーとの連携を円滑に進める上でも重要な役割を果たすことも考えられます。

このように、政策目標として掲げられたKGI・KPIを、自社のパーパスや価値創出と接続させることで、自社のファミリービジネスを今後ますます戦略的な存在へと進化させていくことができるのではないでしょうか。

結びにかえて

本稿では、「中堅企業成長ビジョン」で設定されたKGIとKPIから読み取ることができる、政府の中堅企業に対する支援に対する意図を概観するとともに、KGIとKPIの自社の成長戦略への接続に関する提案を行いました。

次稿では、自社の経営戦略への接続をより具体的に検討する一助となるよう、「中堅企業成長ビジョン」で取り上げられている、「中堅企業の自律的成長を阻害する課題と官民で取り組むべき事項」を見ていきます。